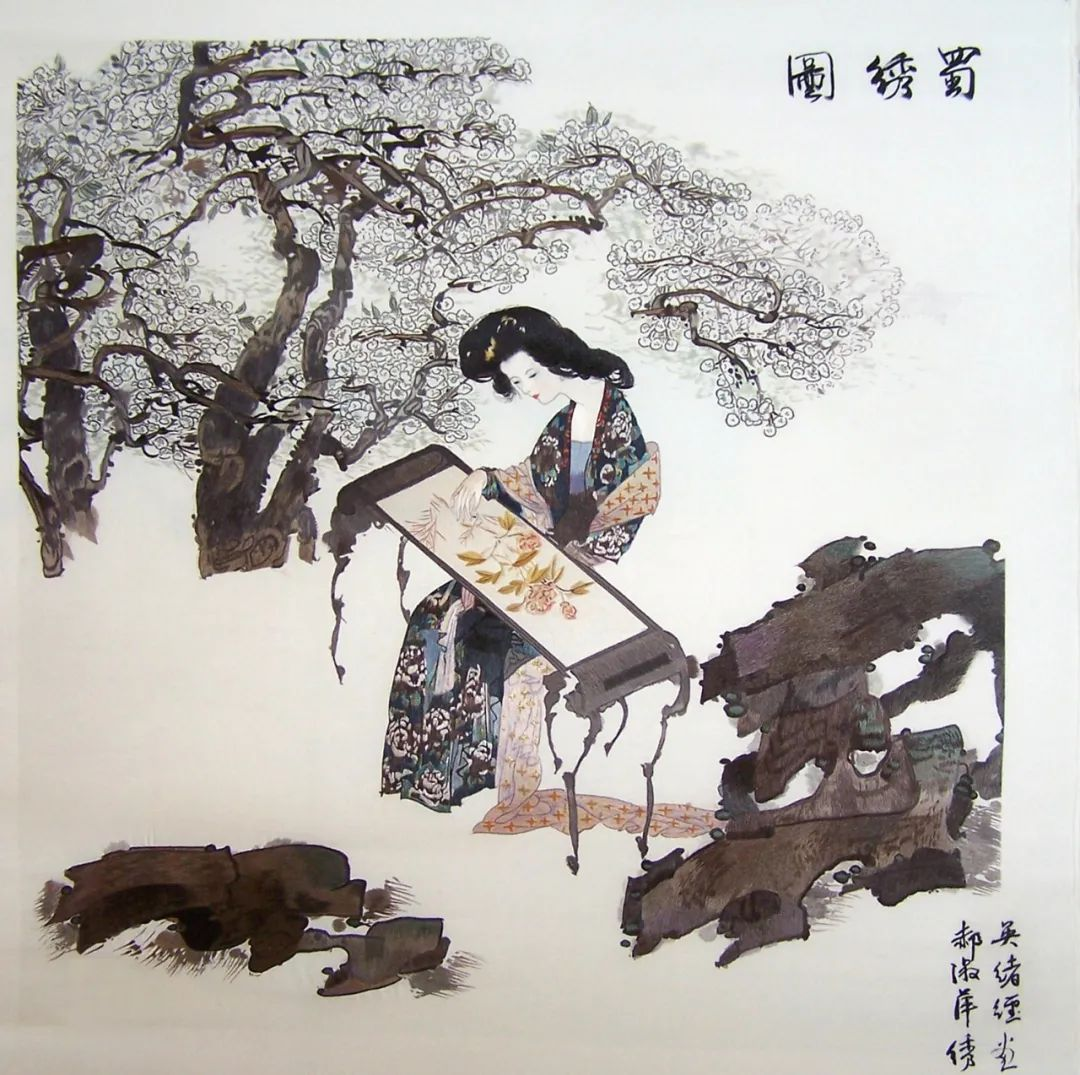

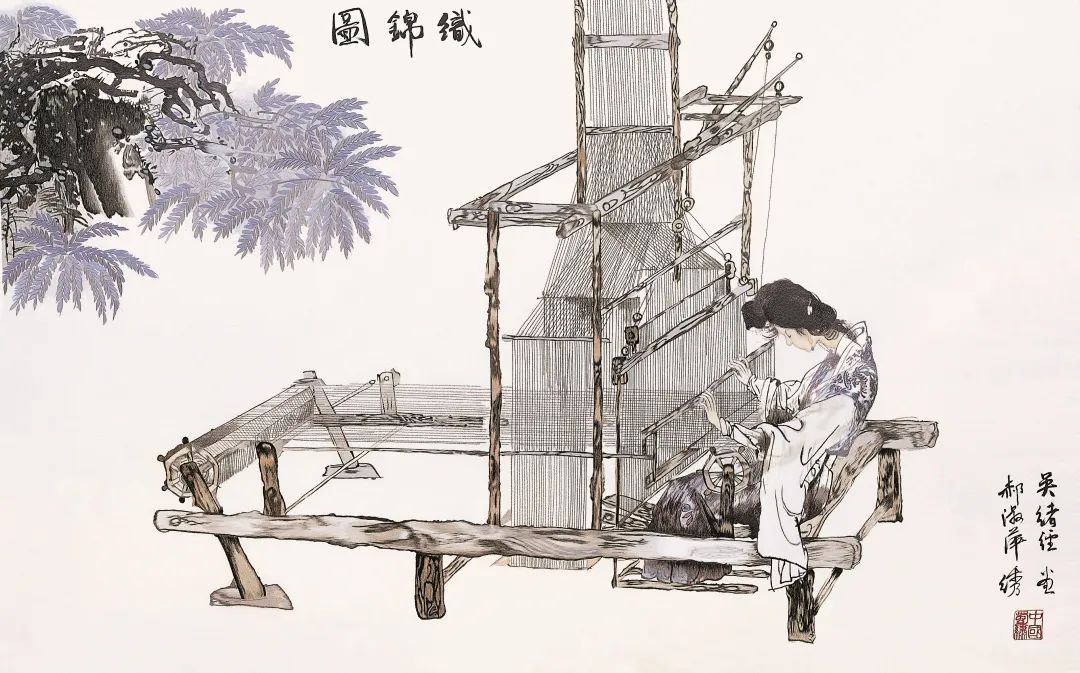

传承人

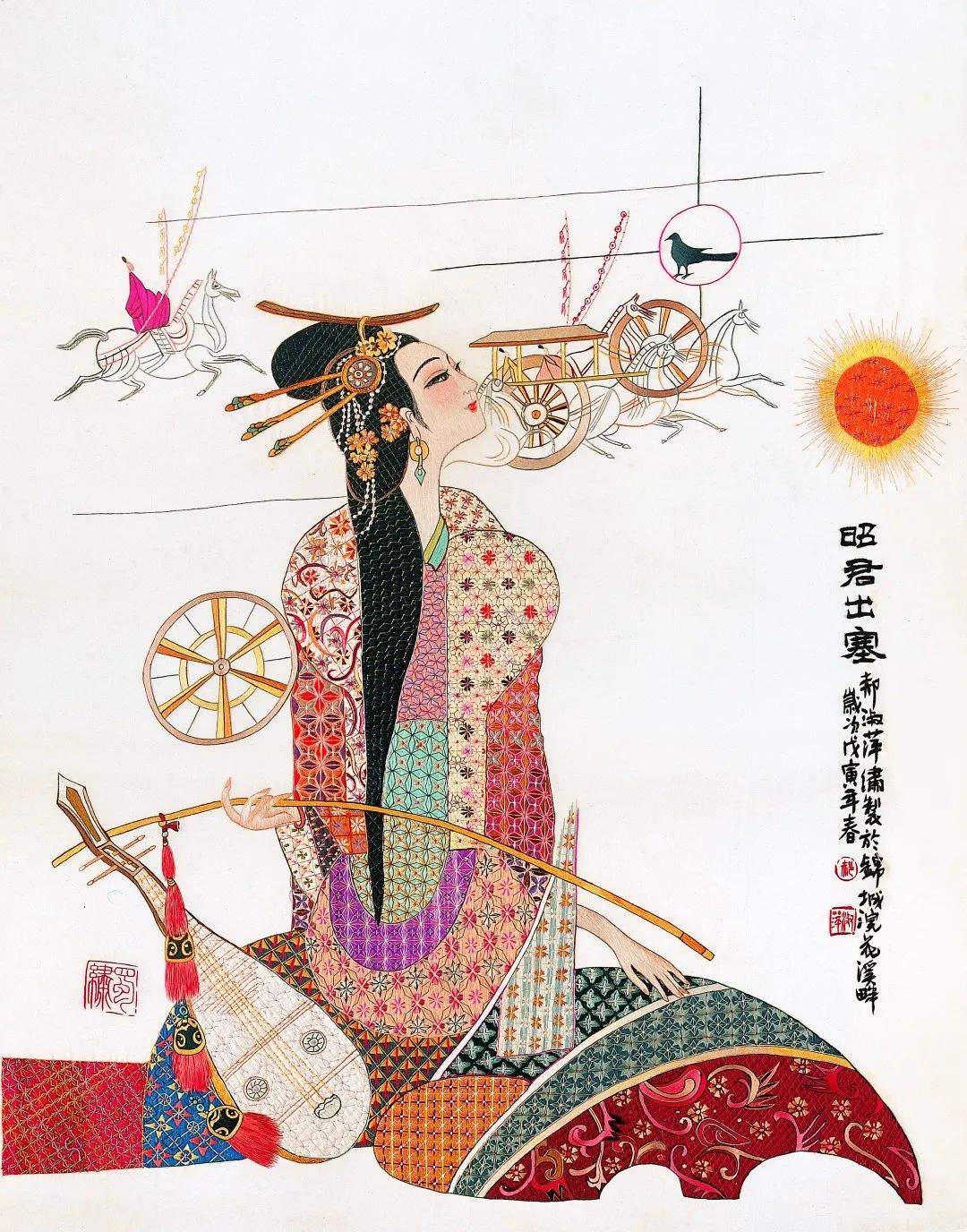

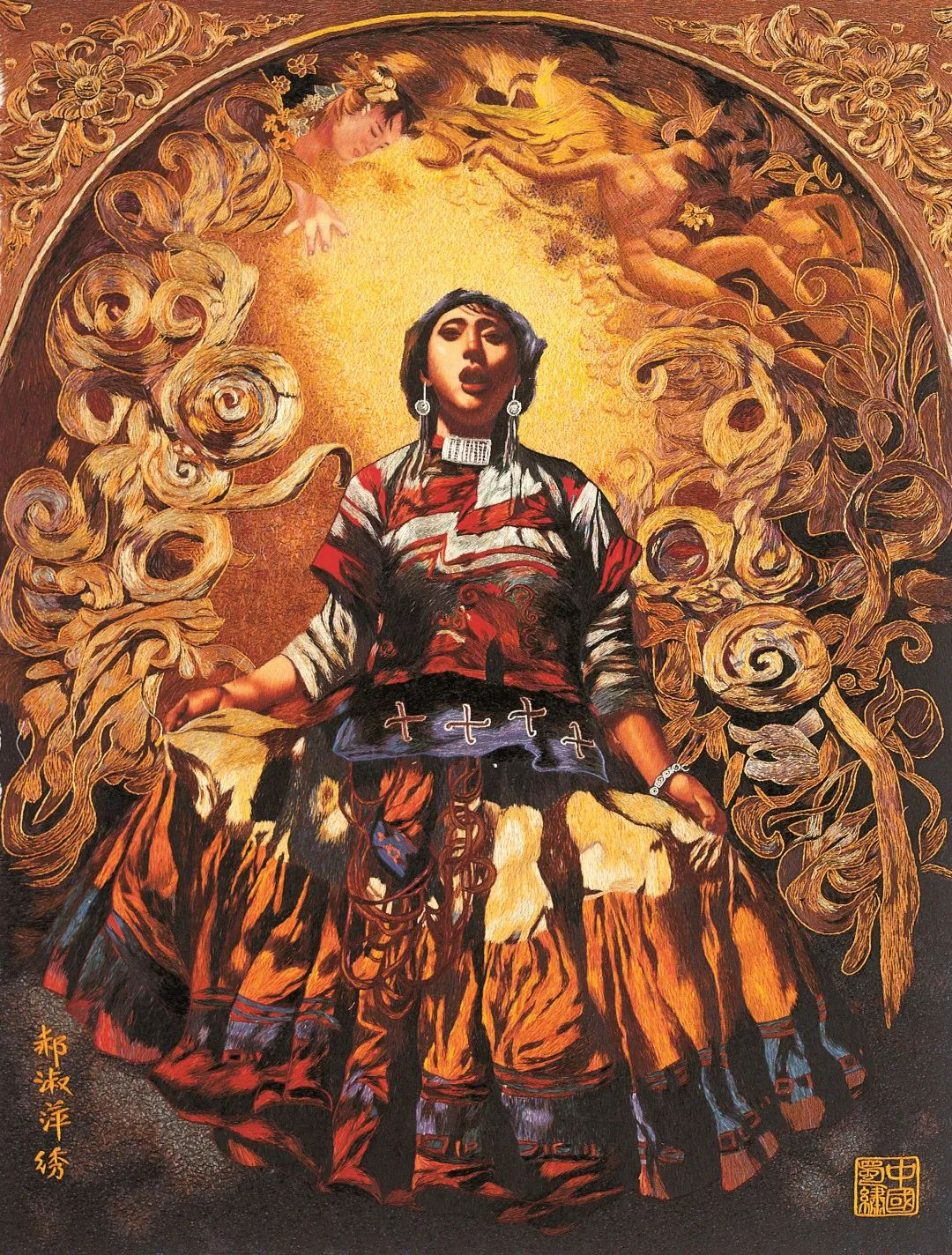

郝淑萍("蜀绣老佛爷")

郝淑萍,女,汉族,1945年10月出生,四川成都人。第一批国家级非物质文化遗产项目蜀绣代表性传承人,中国工艺美术大师,享受国务院政府特殊津贴。

1959年9月进入成都工艺美术技校蜀绣班学习,师从乔子平、彭永兴、肖福兴、毛成武、胡云生、张万清、黄炳成、刘绍云等,因聪慧伶俐、勤奋好学深得老师赏识并得真传。几十年来,她积累了丰富的实践经验和理论知识,具有很高的专业技术,绣制了不少优秀作品。

1980年,她与人合作绣制的大型刺绣屏风《芙蓉鲤鱼》被陈列于北京人民大会堂四川厅。

1981年,她和师兄彭世苹创作的《异色猫》获中国工艺美术品百花奖银奖;同年,她参与绣制的大型地屏双面绣珍藏入人民大会堂四川厅。

1984年,她和师傅彭永兴创作的《芙蓉鱼》座屏获中国工艺美术品百花奖金奖。

1988年,她独自完成的双面绣《竹林马鸡》获百花奖金奖。被评为四川省工艺美术大师。参加全国艺人代表大会,被轻工业部评为全国工艺美术优秀专业技术人员。被评为 “高级工艺美术师”。

1989年,她指导绣制的双面异色绣《狗》、《熊猫》、《三星高照》插屏等获中国工艺美术品百花奖金杯奖。荣获全国劳动模范和全国“三八红旗手”光荣称号。

1990年,她指导绣制的作品《竹林图》获中国工艺美术品百花奖金杯奖,现收藏于中国工艺美术馆。

1993年,被评为第三届“中国工艺美术大师”。

1998年,被国务院评定为 “政府特殊津贴专家”。

2007年,被中华人民共和国文化部命名为首批 “国家级非物质文化遗产项目蜀绣的代表性传承人”。

2011年8月,郝淑萍和学生等8人用时4年绣制的蜀绣作品《红楼群芳图》获第六届中国(长春)民间艺术博览会金奖。郝淑萍多次赴日本、美国、新加坡等国表演刺绣技艺,获得好评。

2012年,被世界手工艺理事会评为第二届“亚太地区手工艺大师”。

2015年,被授予 “四川省文联终生成就奖”。

2016年,个人绣制《丝路花语》荣获成都市第五届蜀绣创意大赛一等奖。

2020年,入选2020“中国非遗年度人物”候选名单。

2021年,被授予 “德艺双馨” 民间文艺家荣誉称号。

2022年1月,入选2021“中国非遗年度人物”100人候选名单。